特集

ゴー宣道場や小林よしのりについて詳しく知れる特集記事!

特集

新作『おぼっちゃまくん』連載中!

新作『おぼっちゃまくん』・カラー版『最終フェイス』連載中!

「小林よしのりnote」(https://note.com/yoshirin_k)にて、マガジン「小林よしのり漫画ブック」(https://note.com/yoshirin_k/m/madfc71dde6bf)配信中です!

『おぼっちゃまくん』新作、名作『最終フェイス』(特別カラー版)、新作超短編「主張せん」、そして読者と作る「しゃべらせてクリ!」を連載中!

特集

漫画家・小林よしのりについて

小林よしのりの創作の軌跡! 1953年生。1975年デビュー。代表作『東大一直線』『おぼっちゃまくん』『ゴーマニズム宣言』他。

特集

小林よしのり ゴー宣道場について

2010年にスタートした初の公論イベント。様々なテーマを巡って、小林よしのりら師範とゲストが討論する。

特集

愛子天皇論3 寄贈運動!

愛子さまを皇太子に!国会議員に『愛子天皇論3』を届けましょう!男系固執は決して伝統ではなく、明治22年に成立した皇室典範の男尊女卑的風潮が原因です。井上毅の「男を尊び女を蔑む慣習が人民に染み付いているため女帝は不可」という意見が典範に採用され、現在の男系固執が生まれました。この事実を国民に広め、愛子天皇を象徴に据えることで、残る男尊女卑の因習を根絶する国民運動に発展させるべきです。保守とは野蛮を守ることではありません。

特集

新コロナ真理教の人々

「コロナは風邪だった」たったそれだけのことを認められず、自ら自分の首を絞める日本人は大変興味深い考察対象です。

特集

おぼっちゃまくんについて

伝説のギャグ漫画! キャラクターからアニメまで『おぼっちゃまくん』の魅力が丸わかり!

特集

小林よしのり 公論イベントについて

小林よしのり主催で公開討論などを展開。議論のための議論ではない建設的な「公論」の形成を目的とする。

特集

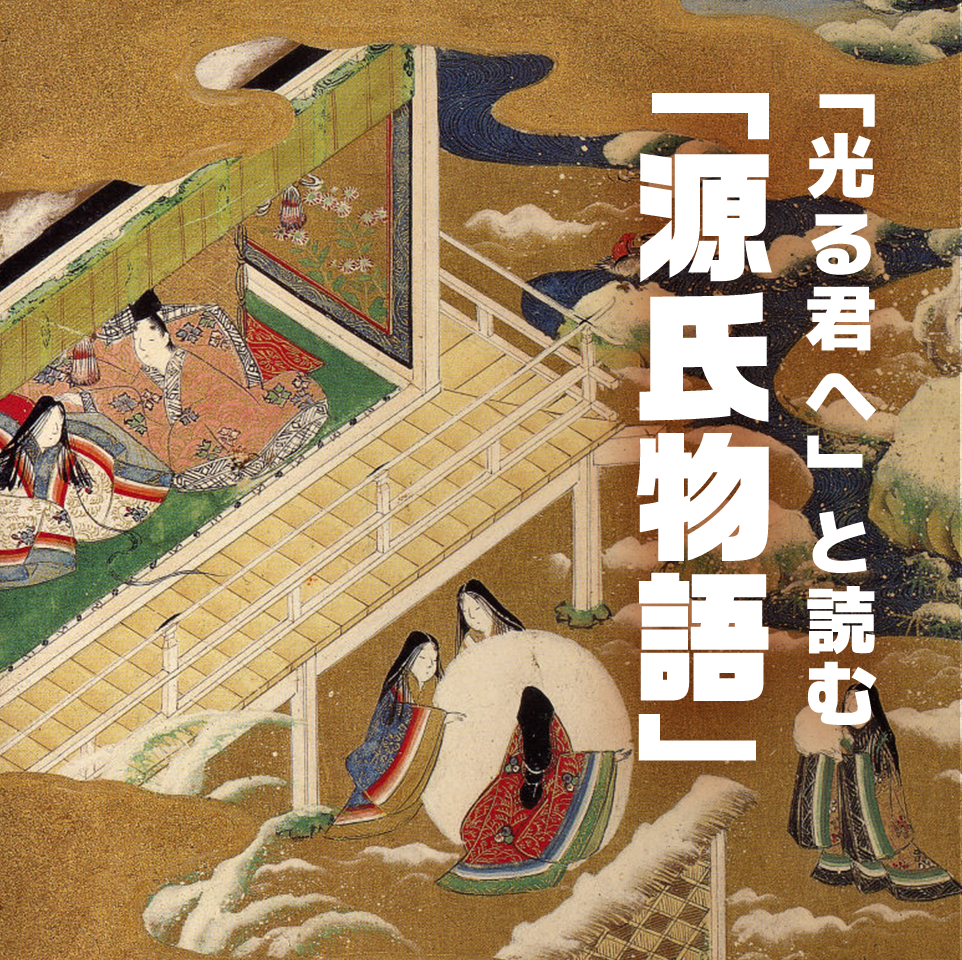

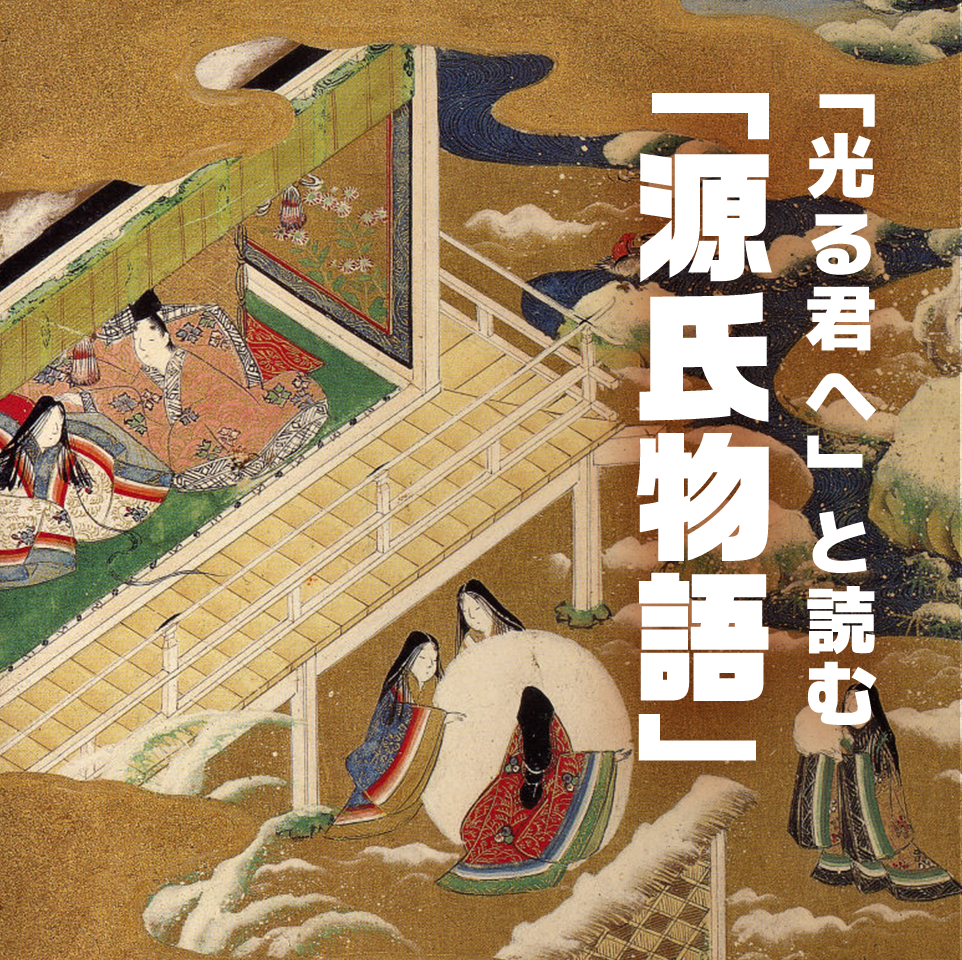

「光る君へ」と読む「源氏物語」

愛子さまも繰り返し読まれたという「源氏物語」、あの輝くオーラを感じられる右脳を鍛えるためにも、まずは、あらすじに触れてみませんか?

特集

徹底比較『フランス革命の省察』の訳し方

バーク『フランス革命の省察』をネタに、各訳本を突っつきながらPHP新書版の意訳を「これじゃバークもびっくり」とツッコミ。人権をありがたがる風潮に「それ、西洋の話でしょ?」と斬り込み、真の保守とは“伝統と経験”を尊ぶ日本流の筋道にあると喝破。タイトルは固いが中身は痛快、“おもしろおかしき保守論”爆誕。

特集

地域のお祭りから、安定的な皇位継承を考えた

域の祇園囃子で笛を継承した経験を通し、「伝統の継承」と「環境の力」を実感したナースマンふぇい氏。先代の思いを受け継ぎ、音を絶やさぬよう努力した自身の体験を重ね、愛子さまこそ皇位継承にふさわしいと説く。旧宮家ではなく、両陛下のもとで育った愛子さまの「環境」にこそ継承の正統性があると訴える。

著作案内

デビュー作から最新作まで網羅!内容紹介、ちょい読みも!

ゴーマニズム宣言SPECIAL「愛子天皇論3」(扶桑社/単行本)

男尊女卑国家・日本に告ぐ‼ 皇位の安定継承問題解決の唯一の答え 皇位の継承が「男系男子」に限定されると初めて明文化されたのは、たかだか136年前のことだ。2000年を超える皇統の長い歴史から見ればごくごく“最近”の話であり、エセ保守政治家が金科玉条のごとく振りかざす「日本の伝統」などでは決してない! 明治憲法とともにつくられた皇室典範制定時、近代化を進める明...

小林よしのり

「夫婦の絆」(光文社)

【小林よしのり「50周年イヤー」の第1作!】 『おぼっちゃまくん』が国際ヒット中の鬼才が漫画家人生50年で描く渾身の“復讐” ミステリー! かつて、小林よしのり責任編集長「わしズム」連載で話題をさらった『夫婦の絆』 が20年以上の年月を経て、令和に完結。“異形の嫁”蜜子の夫になっていた記憶喪失の男・野木一郎。彼は蜜子の正体も目的 も何も知らない。愛もない、恋...

小林よしのり

ゴーマニズム宣言SPECIAL「愛子天皇論2」(扶桑社/単行本)

愛子天皇誕生を熱望する声が日に日に高まっている。実際、共同通信が2024年4月28日付で配信した世論調査を見ても、実に90%に上る人々が女性天皇を容認すると回答。これは、愛子さまを念頭に置いた国民一人ひとりの「総意」であることは間違いないだろう。 一方、政治の世界では安定的な皇位継承を巡る議論は一向に深まらず、20年もの間、先送りされてきた。なぜか? それは...

小林よしのり

ゴーマニズム宣言SPECIAL「日本人論」(扶桑社/単行本)

イギリス公共放送BBCが制作したドキュメンタリー番組『J-POPの捕食者 秘められたスキャンダル』をきっかけに動き出した故・ジャニー喜多川氏による過去の性加害問題。長年、日本のメディアにおいて「最大のタブー」とされてきたこの問題は、「ジャニーズ性加害問題当事者の会」をはじめとする“被害者”の告発も相次ぎ、ついには国連人権理事会が聞き取り調査に乗り出すまでに発...

小林よしのり

ゴーマニズム宣言SPECIAL「コロナと敗戦/失敗の本質」(扶桑社)

先の大戦では天皇が「撃ち方止め!」と言ったから戦後が訪れた。たが、コロナは違う。終息を告げる玉音放送が流されなかったことで、メディアはコロナを喧伝し続け、今なおズルズルとマスクを手放さず、陰謀論から抜け出せない者も少なくない。 なぜ、日本はコロナとの戦いに負けたのか――それを総括しなければ真の戦後はやって来ないだろう。 国民の日常を奪いポピュリズムに走った政...

小林よしのり

【文庫版】ゴーマニズム宣言SPECIAL「コロナ論05」(扶桑社/文庫本)

【出版社からのコメント】 シリーズ累計25万部を突破した問題作の文庫化、ついに最終章にーー。 コロナ禍は日本にとって「第2の敗戦」と言っても過言ではないだろう。なぜなら「失敗の本質」が先の大戦と驚くほど重なるからだ。 メディア御用達の専門家たちが振りかざした権威主義と「嘘」、恐怖を煽るだけ煽って視聴率をとりにいったメディア、ポピュリズムに走る政治家が場当たり...

小林よしのり

「恋愛論・完-よしりん辻説法⑥」(光文社/単行本)

小林よしのり、これが最後のギャグ漫画になる(本人談)。 今作は「人口減少」「少子化対策」を裏テーマに、国家を豊かにするための「恋愛論」をギャグ満載で描く。

小林よしのり

ゴーマニズム宣言SPECIAL「愛子天皇論」(扶桑社/単行本)

近年、皇族数の減少が続いている。象徴天皇制は国民の間で広く定着しているが、この問題を放置すれば皇室制度の存続そのものが危ぶまれる事態になりかねない。それにもかかわらず、安定的な皇位継承策を巡る議論は一向に進んでいないのが実状だ。 そんな淀んだ空気を打破するように、岸田文雄総理が2023年1月、国会で「衆参両院議長の下で検討される」と答弁。翌月の党大会でも「先...

小林よしのり

ゴーマニズム宣言SPECIAL「ウクライナ戦争論2」(扶桑社/単行本)

「2023年、この戦争は転換点を迎える。そして、ウクライナの勇気と米国の決意が、我われが共有する自由の未来を保障することになるだろう――」 2022年12月21日、ウクライナのゼレンスキー大統領は戦火の最前線から米国まで飛び、連邦議会の上下両院合同会議でスピーチを行った。オリーブグリーンのスウェットに身を包んだ雄姿はスタンディング・オベーションで迎えられた…...

小林よしのり

「統一協会問題の闇 国家を蝕んでいたカルトの正体」(扶桑社/新書)

安倍晋三元総理の銃撃事件を機に再び動き始めた旧統一協会(世界平和統一家庭連合)を巡る問題は、日本が抱えるさまざまな課題を浮き彫りにした。 銃撃犯・山上徹也を生んだ「宗教2世問題」、杜撰極まりなかった要人警護の在り方、不当な高額献金や悪質な勧誘に見て見ぬふりをした穴だらけの法規制、そして、結果として数多くの政治家が取り込まれていた「政治と宗教」の歪な関係など―...

小林よしのり

関連リンク

ゴー宣道場や小林よしのり先生の関連サイト