「『異能戦士』“異能力”とは何か!?」(byよしりん企画・トッキー)

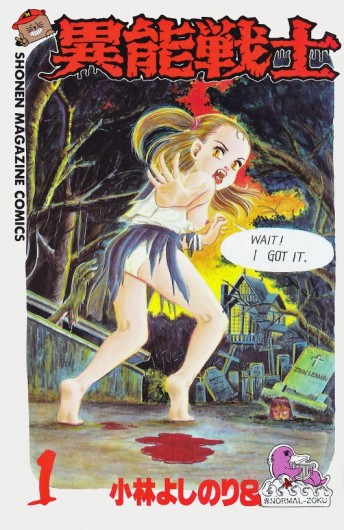

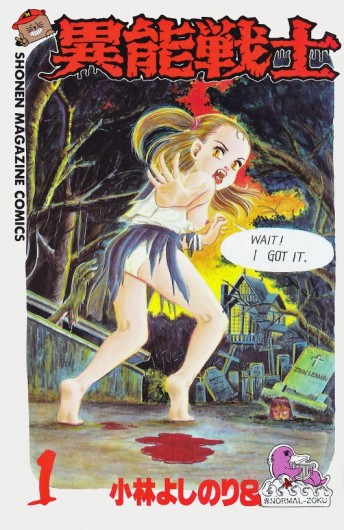

『異能戦士』は1984年、「週刊少年マガジン」に連載された異色作です。

「異能戦士」とは、「異能力」を持った戦士のこと。

では「異能力」とは?

それは、人とは異なった能力のこと。

何の役に立つのかはさっぱりわからないけれど、かといって捨て置くにはあまりにももったいない能力、それが「異能力」だそうです。

そしてこの漫画の主人公・深見知世の持つ「異能力」は、「異能てれぱしー」。

彼女は自らを「人の思考を読み、人の心をあやつる思考の盗人」と称しています。

しかし、これは決してSFに出てくるような「超能力」ではありません。あくまでも「異能力」なのです。

人が何かを言おうとした瞬間、知世はそれを制して

「その先はいわないでっ!」

と叫びます。

そして念を集中させ、相手が言おうとした心のうちを読み取ったかの様子でしゃべりまくるのですが、その実、言ってることは、誰にもわかりきっていることばっかりなのです。

例えば第1回の初登場シーンでは、朝の学校前で「よー知世ちゃんおは・・・」と言いかけた教師を「その先はいわないでっ!」と制止し、念を集中。

「先生 わたしになにかあいさつをしようとしてるわね?」

「そしてそのあいさつはどーも・・・こんばんはでも 初めましてでも メリークリスマスでもないわ」

「そのあいさつとは おはよーだわっ!」

・・・と、これだけ言うのに3ページも使うのです!

このパターンのギャグは特に序盤で何度も繰り返されていて、ハマってくると真似したくなってくる、癖になりそうな面白さがありますが、それはともかく、これが一体何の「能力」なのかいな? と言いたくなります。

でも、これが「異能力」です。それを能力と言い張り、なんとなく周りに認めさせてしまう、知世の自分勝手でパワフルなキャラクターそのものを含めたものが「異能力」なのです。

言ってみれば知世がやることは何でも「異能力」になりうるのであり、実際後半では知世が駆使する異能力は「異能きゃぴりんボンバー」「異能ならすわ!」「異能色気0」「異能あいやい」・・・等々どんどん増えていきます。

知世は「これからは異能力者の時代よっ!」と宣言し、自らがリーダーとなり、下僕となる異能力者を集めています。

最初に出てくるのが、

「異能ビッグ顔力」顔も態度もでかいツラしてるおそるべき男、広大豊顔(こうだい・ほうがん)、

「異能気くばり」その神経のゆきとどきかたはほとんどありがた迷惑といえるスゴもの、木久針進(きくばり・すすむ)、そして

「異能ただおる」気がつけばそこにおる、ただおるだけの不思議な男、留竹忠男(るだけ・ただお)の三人。

それにしても「ただおるだけ」が「異能力」というのはスゴイ!

普通、何らかの能力というものは、それを誇示することによって認められるものなのに、何にもしない、何もアピールしない、気がつけばそこにただおる、それが能力だなんて発想は、普通、思いつくものではありません。

よしりん先生はこの「異能力」を「超能力」に対するアンチテーゼとして考えたと語っています。

いわゆる「超能力ブーム」は1974年、イスラエルの自称超能力者、ユリ・ゲラーが来日し、日本テレビの番組で「スプーン曲げ」などを披露したことによって火が付き、80年代もテレビ特番等で安定した人気を保っていました。80年前後には「ムー」「トワイライトゾーン」等のオカルト誌も創刊されています。

今でこそ「スプーン曲げ」がマジックであることはほぼ認識されていますが、当時はこれが本当に「科学では解明できない超能力」だと大真面目に信じていた人はかなり多かったのでした。

そんな風潮が、よしりん先生は心底気に入らなかったようです。

そもそも「超能力」なんてものが信じられないし、たとえそれが存在するとしたって、やってることは何年経っても「スプーンを曲げ」程度のもの。

スプーンなんか力づくでやれば一瞬で曲げられるものを、何分もこすってようやく曲げて、それが何の「超」能力だ!? と思っていたそうです。

しかも、超能力を信じ込む人の傾向として、自分の才能に自信がない者が多く、しかも何の努力もせずに、いつか何らかの能力が目覚めたらいいと思っているような、都合のいい心性が見られる者がいるのが嫌いだったということです。

そんな、ありもしない「超能力」にすがるくらいなら、自分が本来持っている、誰とも異なる能力に目を向けた方がずっといい。それこそ、気がつけばそこに「ただおる」だけでもいいじゃないか! というのがこの作品の発想の原点だったわけです。

『異能戦士』は映画『時をかける少女』や『ねらわれた学園』のヒット等で当時流行っていた学園SFのパロディ的な作品になっています。主人公の名の「知世」ももちろん、『時をかける少女』の主演の原田知世からです。

またこの作品、特に初期はファッション性を重視しています。

よしりん先生の談によると最初に「ファッショナブルな漫画」を目指して描いたのは81年の『ジューシィガンコ』で、とにかくそれまで「絵がヘタ」と言い続けてきた世間を驚かしたる!との意気込みがあったそうです。

さらに『異能戦士』では、よしりん漫画では初めて3頭身キャラではない(といってもギャグシーンではしょっちゅう3頭身に変身してましたが)、カワイイ女の子が主人公で、ビジュアル的にもそれまでの作品とは一線を画そうという意欲が表れていました。

よしりん先生のデビュー作『東大一直線』は「左手で描いた絵」とか「あれは絵ではなくインクのシミだ」とか散々なことを言われましたが、70年代は洗練されないままパワーで押しまくる作品が受ける風潮があり、それを背景に大ヒットしました。

ところが80年代に入ると「軽薄短小の時代」と言われ、重いもの、熱いもの、汗臭いものは疎んじられるようになっていきます。

漫画においては少年誌も青年誌もラブコメが全盛。本物の恋愛の持つドロドロした部分をすっかりデオドラント化したような作品ばかりが受けるようになっていきました。よしりん先生、冬の時代の到来です。

そんな中でも、80年に「ヤングジャンプ」で連載が始まった『東大快進撃』は、当時人気投票の70%を占めていたダントツ人気のラブコメ漫画を猛追、終盤では首位を奪取し、人気投票トップで連載を終了するという奇跡を起こしました。

しかし続く連載『マル誅 天罰研究会』は、80年代的価値観に真正面から「バチかぶるぞ~!!」と叫んだために、読者から総スカンを喰らうという結果になってしまいます。

その後、「週刊少年キング」の『風雲わなげ野郎』、「週刊少年マガジン」の『めんぱっちん』は70年代のスポーツ根性漫画の「熱さ」で「輪投げ」や「メンコ」を描くというパロディ的な面白さで、一定の人気を得ていました。

そして「マガジン」で二作目の連載となった『異能戦士』では、積極的に80年代的なファッション感覚を取り入れる方針だったようで、毎回の扉絵や服装等は、かなり凝ったものになっています。

とはいうものの、連載第1回から、知世がいかにも当時のファッション誌から抜け出してきたかのような、オシャレなライフスタイルを滔々と述べた後、調子に乗って

「女の子ってメルヘンでポエムでリッチで、デリケートでそしてロマンチック。

ハナクソなんかほじらないし、ましてウンコなんかぜったいしないっ!

女には肛門なんかないのよっ」

と叫ぶギャグなどに、もう既に「デオドラント」な80年代文化を「いけすかない!」と思っているよしりん先生の本音がしっかり表れていました。

しかも、オシャレな感覚をパロディ化しながら展開するギャグはいま一つ読者に伝わらなかったようで、連載5回目の扉ページでは作者がこの漫画のギャグの面白いところを自分で説明するという、自虐気味のギャグを飛ばしていました。

そしてこの回から登場する新キャラ「古館一郎」などによって、作品はよしりん先生本来の熱く、暴走する作風にシフトしていきます。

古館一郎は「異能エキサイティング」の異能力者。なぜかマイクを持ち歩き、常にハイテンション、過剰な表現で何でも実況中継するというキャラです。

そのモデルは言わずと知れた古舘伊知郎……と言っても、『報道ステーション』の古舘氏しか知らない人には、もうイメージが結びつかないかもしれません。

当時の古舘氏はテレビ朝日で金曜午後8時に放送されていた『ワールドプロレスリング』の実況で「おーーーーーーーっと!」の叫び声と「燃える闘魂」「ひとり民族大移動」など数々の名言・迷言で「過激なアナウンサー」として鳴らし、同番組は各局の強力番組がひしめいていた時間枠で毎週20%以上の高視聴率を記録、新日本プロレスの大ブームを巻き起こしていたのです。

なお古舘氏は『異能戦士』を読んでいて、古館一郎のキャラも気に入っていたらしく、そんな縁からよしりん先生のキャリア中で最大の怪作『おーっと!フル・タッチ!』が生まれます。

古館の登場に続いて、第1回からその存在がほのめかされていた「謎の敵」がついに姿を現します。その名も「ですますかブラザース」。

それは「恐怖の大王」が率いる世界征服のための組織であり、知世が率いる異能戦士たちと、文字通り血みどろの戦いを繰り広げることになります。

あくまでもギャグ漫画でありながら、かなり露骨な描写でキャラの死も描かれ、連載当初の雰囲気からは想像もできなかった異様な緊迫感を持った展開を見せつつ、作品はクライマックスになだれ込んで行くのです。

ですますかブラザース、それは、実に異様な敵でした。世界征服を目指す邪悪な集団でありながら、そのメンバーは徹底的に礼儀正しく、暴力を振るう際でも言葉づかいだけは「ですます」調。

恐怖の大王、それは片手で人を即死させるほどの驚異的な腕力を持ち、残忍で、誰もが怖れに震える存在でありながら、話す言葉は「でちゅまちゅ」調の赤ちゃん言葉。

このアンバランスさがギャグになっているのですが、一方でこのギャップが何とも居心地の悪いような、不気味な雰囲気をかもし出しています。

ですますかブラザースは、この混乱した世の中にけじめをつけ、「ですますかの精神」すなわち礼節を重んじた秩序ある社会を作るため、世界征服を目指しているといいます。

恐怖の大王は、弱肉強食の社会を勝ち残ったエリートが支配する社会を目指しており、そんな大王にしてみれば、「異能力者」というものは何の役にも立たず、社会の規律を乱すだけの「カス」でしかなく、この世から抹殺すべきものだったのです。

知世の亡き母親は恐怖の大王が現れることを予知しており、病床で知世に、異能力を持った仲間を集め、大王と戦うようにと遺言しました。そして、ついに知世が率いる異能戦士と、恐怖の大王が率いるですますかブラザースの戦いの火蓋が切って落とされます!

…などと解説してしまうと、なんだかすごくシリアスな話のような感じになってしまうのですが、もちろんこれはギャグ漫画です。世界征服を企む邪悪な集団が、なぜか「聖プルメリア学園」という一学園(この名前は当時公開された松田聖子・中井貴一主演の映画『プルメリアの伝説 天国のキッス』からとっています。これも時代ですねえ)の、しかも男子トイレを本部にしていたり、最強の刺客として送り込まれるのが、同時期のよしりん先生屈指のアナーキーギャグ『青年ジェット』の敵キャラ・ブタッコデブルだったりと、ふんだんにギャグが登場します。

中でも特におかしいのが「異能戦士」たちの戦いぶりです。何しろ「異能ただおる」って、気がつくとそこに「ただおるだけ」という能力で戦って、勝ってしまうのですから!

連載中は、読者にも「異能戦士」の募集が行われ、応募されたキャラクターが終盤には漫画の中に登場してきます。よしりん先生お得意の「call&response」です。

迫りくる恐怖の大王と知世の最終決戦。その前に古館が見せた、思わぬ男気が泣かせます。

そしてクライマックス、読者応募や、当時のスタッフなどをモデルに続々と登場した異能戦士たち。列挙していくと…

「異能ネクラ」「異能ふくらはぎ」「異能こびアタック」「異能ほえ~~~」「異能もったいぶり」「異能血液型分析」「異能めめシック」「異能他力本願」「異能負けん気だけ」

…まだまだ登場し、中にはどうやって戦うのか全然わからないものも多々あるのですが、両軍入り乱れての大激闘!

知世の母はなぜ恐怖の大王の出現を知っていて、しかもそれを阻止できる者は知世しかいないと言ったのか?

知世と恐怖の大王を結ぶ、運命の糸とは?

どとーのごとく、物語は大団円を迎えます。

よしりん先生は、講談社の某編集者から酒の席で「今はもうねー、あなたみたいに、人のえり首つかまえて『読め!』と強要するような、そんな漫画の時代じゃないんだな。もう古いんだよな、あなたって人は!」という暴言を吐かれたことがあります。その編集者は、『巨人の星』『あしたのジョー』などの漫画原作の巨匠・梶原一騎にも酔っぱらって暴言を吐き、激怒した梶原に空手でけがを負わされた後、警察の要請を受けて梶原を告訴し、梶原一騎を社会的に葬り去った人物でした。

しかし、よしりん先生は人のえり首つかまえる作品を描き続け、やがて『おぼっちゃまくん』『ゴーマニズム宣言』が誕生することになります。

『異能戦士』は、80年代という時代との格闘の跡が、最も表れている作品と言えるのかもしれません。

異能力とは、なんの役にもたたないとバカにされるようなあきれた能力。

異能力とは、社会は認めないが、うもれさせるにはどーにもおしい、くだらない能力。

役に立つ能力しか評価されない弱肉強食の世の中では、それは決して「有能」とは言われない。しかし決して「無能」ではない。それが「異能」なのです。

それは、誰もが持っているけれども、気がつかないだけの能力。言いかえればそれは「個性」であり、「異能力」とは「魅力」のことだともいえるのです。

ちょうど「週刊少年マガジン」で『異能戦士』が連載されていた1984年2月、東京都渋谷区に小さなヨガ道場が設立されました。

そこにやってきた若者の多くは自意識が強く、自分が有能な存在でありたいという願望を持ちながら、実際には決して有能とは認められず、しかもその現実を受け入れられないという人たちでした。

そんな彼らに、そのヨガ道場の主宰者は言ったのです。修行をして、解脱をすれば超能力を身につけられる。現世の堕落した人間には決してなることのできない、有能な人間になれる。そして、理想的な世界を作るために役に立つことができるのだと。

ヨガ道場は次第に規模を拡大し、やがて宗教団体になりました。その名を「オウム真理教」といいます。

もしあの時、その若者たちが『異能戦士』を読んでいたら。

たとえ「有能」じゃなくても、決して「無能」ではない。人には「異能」というものがある。

「超能力」よりも「異能力」だ。そう気づいていたら。

悲劇は防げたかもしれません。

そして今も平等主義の悪弊で、「有能」とはいえない自分を受け入れられずに、道を踏み外しかねない、危うい人はたくさんいるはずです。

そんな人に、ぜひとも読んでもらいたい。

『異能戦士』はそういう含蓄をもって今も光を放つ、異色で、異能な作品なのです。